アクティブタッチとは

私たちは、そこにあるモノが何かを知ろうとするときには、手や指を自由に動かし、それに触ることで判断しています。

アメリカの知覚心理学者ギブソンは、人の触覚による知覚において、身体の能動性を重視し、さらに触れるときの運動を加えた複合的な知覚システムをアクティブタッチまたはハプティクスと呼びました。

「見る」こと一つとっても、意識して見ているものと、単に見えているものは違いますし、耳をそばだてて聞いているものと、単に聞こえているものとは違います。

触覚の場合も、受け身的に手に刺激を与えられるのではなく、「これは何だ」と意識して触るのでは、当然、知覚できる情報の量も質も異なります。

アクティブタッチでものを知覚する仕組みはかなり複雑です。

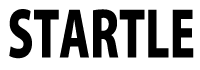

まず触れる対象物があり、それに触れて手を動かすと、種々の受容器によってその特徴が捉えられます。

その情報は脳の体性感覚野で解析され、主観的に捉えられます。

それだけではなく、触れながら動かす手を制御する必要があります。

そこで、行動の指令情報が材料の解析に加わるという遠心性コピーがなされます。

運動指令の情報が感覚野にも伝わり、感覚を調整しているのです。

そして行動の指令によって、どのような運動をするかが決められ、筋活動として実行されるというわけです。

このように、人間は対象に求める性質の種類によって、どのような行為をするかを決めています。

外界を探ることは、触覚と固有感覚が協働して初めて可能となります。

アクティブタッチという行為は、固有感覚を伴う知覚であるため、「身体で覚える」や「身につく」という感覚へと結びついてると言われています。

たとえば、折り鶴を折り方を覚えるという行為を、説明書を読んで覚えるという場合と、実際に折って覚えるという場合を比べてみます。

前者では、二次元的に図を記憶するだけですが、後者は、折り紙の手触りや紙の擦れる音、折り目をつけるための力の入れ具合などさまざまな感覚を伴って、最終的に折り鶴が出来上がります。

こして覚えたときにできる折り鶴という概念は、運動感覚をはじめとするさまざまな感覚が複合的に入り混じっているため、それだけ記憶の構造も多様になります。

その結果、その折り方を思い出すときには、指も動きを覚えており、再生しやすくなるのです。

このようにして、身体内部の感覚が使われるような分かり方をしてこそ、「身体で覚える」ことになり、「身につく」といえるのではないでしょうか。

この記事へのコメントはありません。