感覚しつつあることと動きつつあること。

学習を通して習得が目指される「動きのかたち」、これを「運動形態」と呼びますが、しばしば連続図(キネグラム)や連続写真、身体重心や身体部分の軌跡図を用いて視覚的に呈示されることが多くみられます。

しかし既に述べたように、この種の動いていない資料から動きを見抜くには観察者に一定の能力が要求されることになります。

言い換えれば、観察者に動きを見抜く能力がなければ、この種の資料を呈示してもそこからは何も見て取ることはできないということになります。

実際にゴルフのスイングでも、野球のスイングでも静止画ではこういう形になっているといっても、やってる本人はそんな動作はしていないということは多いですよね。

我々も形にこだわって動きをするべきではないと普段から話しております。

ましてや、学習者がこの種の資料の呈示を通して学習目標となっている運動の客観的な運動経過を説明できるようになったとしても、それでただちにその運動が「できる」ということにはならないわけです。

「何であるかを知る」(knowingthat)と「いかにしてかを知る」(knowinghow)

コペルニクス的転回でおなじみの哲学者カントは「博物学者であるキャムペルは最良の靴はどういうようにできていなければならぬかを大層精細に記述はしたが、ただの一足もつくることはできなかった」と述べて、この種の説明的知識の獲得が技能の習得には直結しないことを指摘していています。

同様にイギリスの哲学者ポラニーも、ライルの言う「何であるかを知る」(knowingthat)と「いかにしてかを知る」(knowinghow)の区別に言及しており、技能を習得する領域ではいわゆる「暗黙知」(tacitknowing)が働いていることを指摘しています。

このように「知る」ことが「できる」ことには結びつかないという問題に関連して、メルロ・ポンティはその著『知覚の現象学』の中で、精神盲に属する症例を用いて人間の場合の身体存在の「両義性」を明らかにし動こうとする時に「われわれが動かすものは、けっしてわれわれの客観的身体ではなくて、われわれの現象的身体である」と述べて、運動能力として身体自身によって保証された「運動志向性」に基づいてはじめてわれわれの運動は実現可能になることを明らかにしています。

動感的に意味づけされた志向的な形態

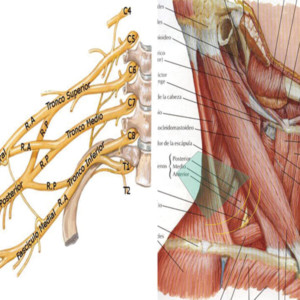

運動志向性は「知覚がわれわれにいつでも実際に与えれくれているような絶対的な運動」、〈感覚しつつあること〉が今ここに現在化されて〈動きつつあること〉と一体化しているという運動の意識、すなわち「『私の運動』において運動感覚という『私の能力』でとらえられる」運動形態と解されています。

この意味の運動形態を、金子は「動感的に意味づけされた志向的な形態(モルフェー)」という意味で「動感形態」と呼び、その「先語的性格」に言及しています。

ここで用いられている「動感」は、現象学の鼻祖フッサールの用いた「キネステーゼ」を意味し、「私の身体性の中に息づいている<動いている感じ>」と捉えらる必要があります。

だからこそ、運動形態ではなく、本質的な動作の感覚、動感にフォーカスして動きの指導介入を行っていく必要があるのです。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。