皆さんは日常でもっと理解力があったらいいのにと思うことはありませんか。

日常には人の話を聞く時、本を読む時、考えをまとめる時など理解力が必要とされる場面がよくありますよね。

ではこの理解力とはなんでしょうか。

簡単に言えばわかるということでが、今回は人が物事をわかるとはどのような事かについて考えてみます。

わかるとは

一口にわかると言っても何種類もあります。

1,全体像がわかる・・・空間や時間の中で自分がどこに位置しているかわかるということ。

地図や時計が発明されこの能力が補助されていますが、アフリカに住む原住民たちは地図がなくても遠くまで狩りに行った後でも自分の家に帰ることが出来ます。

2,整理できるとわかる・・・気体、液体、個体や陰と陽など分類することでわかります。

水やジュースが液体で、氷やクッキーは個体であるなどと物事を分類できるということ。

3,筋が通るとわかる・・・「風が吹けば桶屋が儲かる」の話に見られるような物事の因果関係が遡って説明できるということ。

4,空間が関係がわかる・・・図形を頭の中で動かしたり変形できるということ。

平面に描かれている図形からサイコロを組み立てたり、向きが違う複数の図形から同じものを特定できるということ。

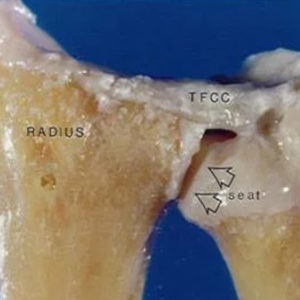

5,仕組みがわかる・・・手を動かして物を掴む、二本足で歩くという生命活動に骨や筋肉がどのように関わっているか、からくりが理解できるということ。

6,規則がわかる・・・ジャンケンでグーはチョキに勝ちパーに負けるなどの規則がわかるということ。

このような事柄を私達は普段わかると言っています。

わかるために必要なこと

わかると一口に言っても様々なわかるがありましたが、私達が物事をわかるまでには知覚、心象、思考という一連の手順をたどります。

ここでいう心象とは五感にまつわるイメージのことです。

まず目や耳などの感覚器から入って来る知覚を経て、それをどう受け取るか人それぞれが個別に心象に起こし、思考するという流れです。

知覚から思考までの流れの一例として太陽が昇り沈んでいくのを見て(知覚)太陽が動いていると捉え(心象)、地球の周りを太陽が回っているという天動説を考える(思考)という感じです。

ですので同じ現象を見ても人それぞれ捉え方が違えば考えが異なります。

ここが事実と解釈のズレを生じさせる大きな要因です。

地動説という事実があっても、ある人にとっては天動説を唱えてわかっているつもりになっているのです。

ですので誰かとイメージを共有したい時や何かを伝えたい時には相手の心象がどのようになっているか想像すると良いかも知れませんね。

参考図書ー「わかる」とはどういうことか 山鳥 重 著