運動を継続すると、身体の形態や機能に様々な変化が生じますが、それを「運動に対する適応」といいます。

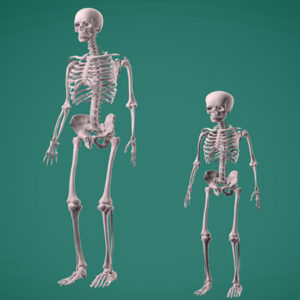

形態的な変化では、筋肉の肥大(筋線維の横断面積の増大)が例としてあげられます。

ウエイトトレーニングを行うと筋肉が肥大しますが、これは大きな負荷に耐えられるように、身体が「適応」した結果といえます。

また、運動により骨も太くなりますが、テニス選手などでは、非利き腕よりも利き腕の骨の方が太いことが知られています。

機能的な変化としては、マラソン選手など持久的な運動を行う人では、心臓の1回拍出量が多くなるので、安静時の心拍数が低下します。

トレーニングを積んだスポーツ選手の場合、安静時に副交感神経が一般の人よりも亢進することが知られています。

結果的に、安静時の代謝は低く抑えられ、運動時のエネルギー発揮に備えているとされています。

練習を重ねてその種目の動作に習熟してくると無駄な動作がなくなったり、心理的限界(普通の筋力測定で得られる最大筋力)が生理的限界(真の最大筋力)に近づくことは、運動による神経系の適応と考えることができます。

運動をして身体を鍛えることで、風邪などをひきにくい丈夫な身体になるといわれています。

しかし、運動が逆に身体の抵抗力を弱めることも知られています。

一般に運動を習慣的に行っている人の方が感染症にかかりにくいのですが、オリンピック選手など、トップアスリートになると感染症にかかりやすくなってしまいます。

この現象は「Jカーブ現象」と呼ばれていて、中程度の運動では感染症にかかる割合が最も低くなりますが、高強度の運動を行う人や全く運動を行わない人では感染症にかかる割合が増加するとされています。