私たちの骨は単に体を支える硬い構造物ではなく、動的かつ知覚的に環境に応答する高度に調節された組織です。ドイツの解剖学者ジュリアス・ウォルフが19世紀後半に提唱した「骨はそれに加わる力に抵抗するために最も適した構造へと発達する」という命題は、現在「ウォルフの法則」として広く知られています。この法則が示唆するのは、骨組織が機械的ストレスに応じて再構築されるという点であり、それは決して単なる受動的な反応ではなく、精緻な制御のもとに行われる能動的なプロセスです。

この能動的な骨の適応応答を理解する上で中心的な概念となるのが「メカノスタット(mechanostat)」という生理機構です。メカノスタットとは骨が受けるひずみ、すなわち機械的負荷による変形を一定の至適範囲に維持しようとする生体制御機構のことを指します。この考え方は1990年代にHarold Frostらによって理論化され、現在では骨の力学的適応の基本原理として支持されています。

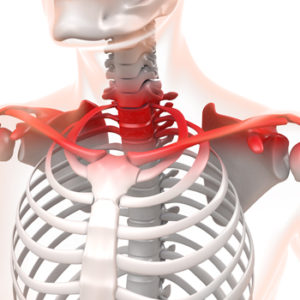

骨は日々の身体活動によって絶えず機械的刺激を受けています。歩行や走行、荷重のある運動は、骨に微小な変形を与え、このときに生じる「ひずみ」が骨細胞にとって重要な情報となります。骨組織にはこのひずみを感知するセンサーとして、主に骨細胞(osteocyte)が存在しています。骨細胞は骨基質内に網目状に分布し、その細い突起を介して他の細胞とネットワークを形成しています。これらの突起はひずみによって骨内を流れる間質液の流れを感知し、それを機械的刺激として変換することで、生化学的なシグナルを発生させると考えられています。

このシグナルは局所的なひずみの大きさと持続時間に基づいて、骨の「過不足」を判断する役割を果たします。もし骨にかかるひずみが至適範囲、すなわち一定の強さと頻度の中に収まっていれば、骨組織に特別な反応は起こりません。これは、生体にとって理想的な機械的環境であり、既存の骨構造が需要を満たしていると判断されるためです。

一方、ひずみがこの至適域を超えて高強度に達すると、骨細胞はその状態を「オーバーユース」として認知し、骨の強度を高める方向に適応が始まります。これは骨芽細胞による骨形成の促進という形で現れ、骨密度や骨梁の太さが増加します。逆に、ひずみが極端に少ない、すなわち「廃用状態」と見なされるほどに機械的刺激が低下すると、骨細胞は骨構造が過剰であると判断し、骨吸収を担う破骨細胞の活動を促進します。これにより、骨量は減少し構造がスリム化されます。これは宇宙飛行士が無重力環境で急速に骨量を喪失する現象とも一致しており、メカノスタット理論の臨床的な裏づけともいえる現象です。

このように骨のメカノスタット機構はあたかも恒常性維持のための「力学的サーモスタット」のように機能しています。この理論を支持する科学的根拠として、多くの動物実験およびヒト研究が存在します。たとえばRubinらの研究(1984)では、ラットの脛骨に適度な負荷を繰り返し加えることで骨形成が促進されることが報告され、さらにその効果は一定の閾値以下では認められなかったとされています。これはメカノスタットにおける「閾値」の存在を示唆しており、負荷が弱すぎても骨は反応しないという事実を裏づけています。

またTurnerらの研究(1998)では、骨に対する刺激の「頻度」や「強度」だけでなく「変化のパターン」も重要であることが示されています。すなわち、単調な刺激ではなく、周期的で予測できないような負荷のほうが、骨の応答をより強く引き起こすということです。これは、日常生活においても、単なる歩行よりもジャンプや方向転換など、瞬間的で多様な負荷が骨形成に有効であることを示唆しています。

さらに、加齢に伴う骨の応答性の低下も重要な観点です。老化した骨細胞は機械的刺激への感受性が低下し、シグナル伝達機能も衰えていくため、同じ負荷でも若年者ほどの骨形成効果が得られにくくなります。このような観点からも、骨の健康維持には若年期からの適度な負荷刺激が必要であり、長期的な骨密度の維持に寄与することが理解されます。

骨のメカノスタット機構は単なる骨量調整にとどまらず、外的環境への適応、エネルギー効率の最適化、運動パフォーマンスの向上など、極めて多面的な意義を持っています。現代社会においては長時間の座位行動や運動不足が骨への負荷を著しく減少させ、結果として廃用性骨粗鬆症のリスクを高めることが問題視されています。そうした中で、骨のひずみセンサーとしての骨細胞の働きや、メカノスタットの閾値といった知見を正しく理解することは、骨の健康維持やリハビリテーション設計においてきわめて重要です。

今後の研究ではどのような負荷特性が最も効果的にメカノスタットを刺激するのか、あるいは個体差や遺伝的背景による閾値の違いといったテーマが重要となるでしょう。すでにバイオメカニクスや分子生物学の分野では、骨細胞内のシグナル伝達経路(たとえばWnt/β-catenin経路やスクレロスチンの調節)に関する研究が進んでおり、今後はメカノスタットの分子機構にまで踏み込んだ理解が期待されています。

骨はただの「骨」ではありません。それは動的に環境と対話しながら、必要に応じて自らの形を変える、知性を持った器官であるといっても過言ではないのです。