私たちの身体を形づくる細胞は、ひとつひとつが巧妙にデザインされた“生命のユニット”です。その細胞を包み、内と外を隔てながらも自在に物質をやりとりしているのが、細胞膜という薄くも複雑な構造です。細胞膜は単なる境界線ではなく、分子が絶えず動き回る、きわめて動的な場です。まるで「生きているかのように」振る舞うこの膜構造の本質に迫るには、「流動モザイクモデル」という概念が欠かせません。

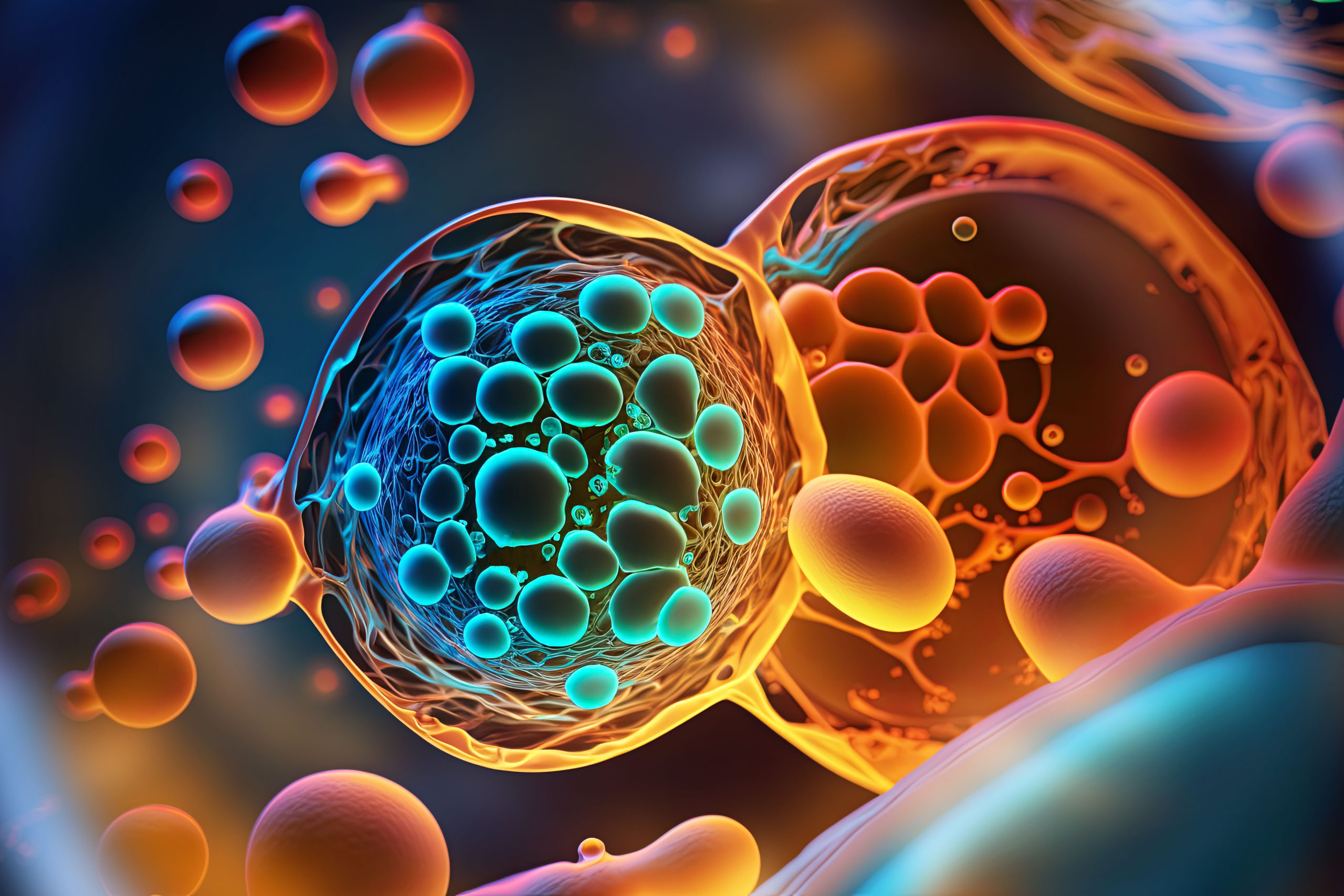

細胞膜の主成分は、両親媒性のリン脂質です。これは水になじむ「親水性の頭」と、水を避ける「疎水性の尾」という二つの顔をもつ分子であり、これらが向かい合わせに並ぶことで、脂質二重層を形成します。水の中にリン脂質を入れると、親水性の頭部が外側を向き、疎水性の尾部が内側で接する形で自発的に並び、二重層を構成します。この自然な配置は、熱力学的に最も安定する構造であり、細胞膜の原型を形作ります。

しかし、この二重層はガチガチに固定されているわけではありません。脂質分子間の相互作用は比較的弱く、それぞれの分子は横方向に動いたり、ときに上下層間を飛び越える「フリップフロップ」運動をすることもあります。これこそが「膜の流動性」と呼ばれる性質であり、細胞が柔軟に外界の変化に対応する上で極めて重要な役割を果たしています。

では、この流動性を支えているものは何か。その答えのひとつが「不飽和脂肪酸」です。脂質の尾部に二重結合を持つ不飽和脂肪酸は、直線状の飽和脂肪酸と異なり、尾部が曲がった形をしています。この“ねじれ”が脂質の密集を妨げ、膜の柔らかさを保つ要因となります。そしてここに登場するのが、脂質二重層の調律者──コレステロールです。

コレステロールは「悪者」として語られることが多い分子ですが、実際には細胞膜の構造と機能の維持に欠かせない存在です。コレステロールもまた両親媒性であり、膜の中にちょうどいい具合に入り込み、脂肪酸の尾が詰まりすぎるのを防ぎつつ、不飽和脂肪酸によって生じる隙間を埋める働きをします。つまり、膜の過剰な流動性を抑え、必要な柔軟性を保つ「調整弁」のような役割を果たしているのです。

そしてもう一つ、細胞膜のダイナミズムを語る上で欠かせないのが、タンパク質の存在です。細胞膜の約半分はタンパク質で構成されており、その働きは実に多彩です。膜に深く埋め込まれ、内外に突出している「膜貫通タンパク質」や、膜の片側に弱く結合している「外在性タンパク質」など、さまざまなタイプが存在し、それぞれが細胞の情報伝達、物質輸送、構造支持などを担っています。膜貫通タンパク質の中には、「チャネル」や「ポンプ」といった輸送装置の役割を果たすものがあります。これらは、膜そのものが持つ選択的透過性を担保するために不可欠な存在です。リン脂質二重層そのものは、水や脂溶性分子は通す一方で、イオンや糖、アミノ酸といった極性の高い分子は基本的に通しません。そこで必要になるのが、こうした膜タンパク質による「選択的な通路」なのです。

さらにこれらのタンパク質の一部は細胞骨格と連携し、細胞内の構造や力学的安定性の維持にも貢献しています。細胞膜が単なる“仕切り”ではなく、細胞全体の統合的な機能を支える基盤であることが、ここでも明らかになります。

このように、リン脂質の二重層が絶えず揺らぎ、タンパク質が膜面を漂いながら、絶妙なバランスのもとで秩序を保っている構造こそが「流動モザイクモデル」と呼ばれるものです。1972年にS. J. SingerとG. L. Nicolsonによって提唱されたこのモデルは、単なる構造の説明にとどまらず、細胞膜の“生きた”性質を解き明かす鍵として、今なお現代生物学の根幹に据えられています。

近年では、超解像顕微鏡や分子動態解析技術の発展により、この流動モザイクモデルもより精緻なかたちへとアップデートされつつあります。たとえば、膜内には「リピッドラフト」と呼ばれる一時的な微小領域が存在し、シグナル伝達やタンパク質の足場となることが明らかになっています。膜は単なる“海”ではなく、瞬間的に変化し、機能に応じて構造を組み替える“知的な場”とも言えるのです。

細胞膜は生命の外枠でありながら、生命活動の中心でもあります。外界とのコミュニケーションを支え、必要なものを選び、不要なものを遮断し、環境に応じて柔軟に変化する──それはまさに「動的平衡」の体現であり、分子たちの織りなす精緻な共演です。

流動モザイクモデルを知ることは、生命とは何かを理解するための第一歩かもしれません。静かに揺らめく細胞膜の中には、生命そのものの哲学が隠されているのです。