身体の調節機構の一つである体温調節機構

だんだんと暖かく...というよりは暑くなってきましたね。私たちは、そんな環境の変化にどのように対応しているのでしょうか...。人は温度、湿度、光、騒音などの物理的な環境変化に対して、身体の内部環境をある範囲内に維持しています。

体温調節機構

身体の調節機構の一つである体温調節機構は、人の内部環境を維持するには欠くことのできないものです。私たちは、日常的には一日に10℃以上の気温の変化を、季節的には30~40℃もの変化を体験しています。それにもかかわらず、人の深部体温が(体表面の温度を皮膚温というのに対して、直腸温や食道温のようにからだの内部の温度を深部体温という)常に37℃付近で安定しているといわれています。これは37℃という深部体温がからだの正常な機能に最も適していることを示しています。

しかし、深部体温以外の体温は気温に大きく影響され、運動を行った時などは安静にしているときより10倍以上の熱を体内で発生します。このように、気温や発熱量が広範囲に変化しても深部体温がほぼ一定に保たれているのは、体内に優れた体温調節機構が備わっているからなのです。

小さい動物ほど、体温を一定に保つために体重あたりのエネルギー消費量が多くなり、その結果 活性酸素が増えて(活性酸素が増えすぎると、正常な細胞や遺伝子をも攻撃(酸化)してしまう)遺伝子の損傷が多くなる=寿命が短くなってしまうといわれています。特にヒトは体温調節機構として発汗という強力な熱放散機能を備えていることが、他の多くの動物と異なります。

温度情報の統合及び効果器への指令

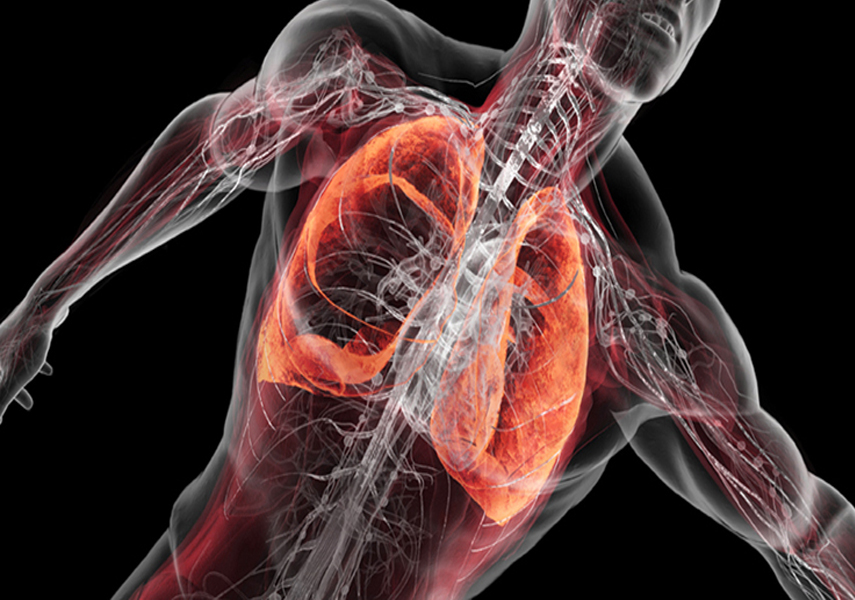

ヒトは、環境温度が変化しても身体の中心部(頭腔や胸腹腔など)の体温は約37℃に保たれており、このことが恒温動物にいわれる所以です。ただ、体表あるいは体表に近い部位(皮膚、皮下組織など)は、環境温度によって変動します。一般に、化学反応の速度は10℃の温度低下で1/2〜1/3に減少します。つまり、生体の生存にとっては核心部の器官、組織、細胞の機能を一定レベルに維持する必要があり、ヒトには体温を一定に保つ機構が備わっています。

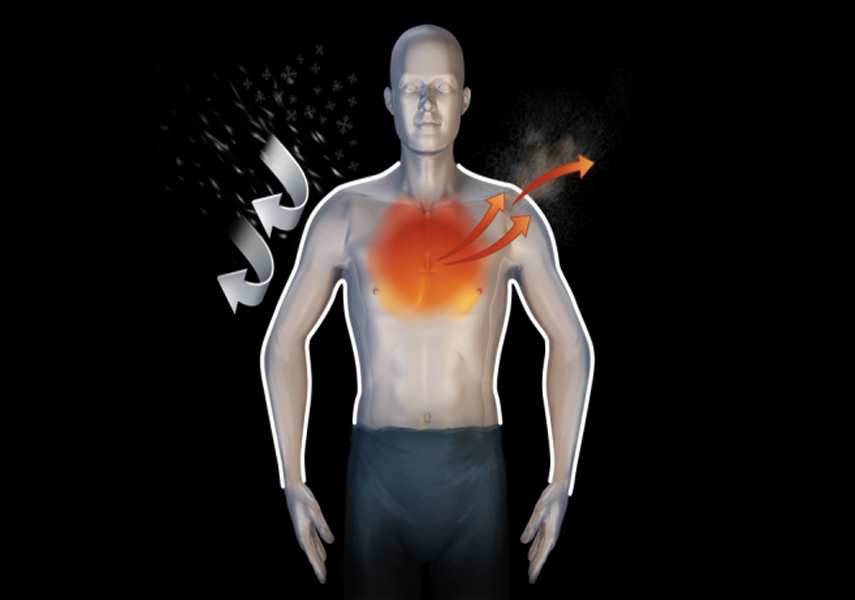

具体的には、環境温度の変化によって、身体が寒冷刺激に曝されると体内で熱を産生し、逆に温熱刺激に曝されると熱の放散を促し、核心部の体温を調節しています。このような体温調節機構は、温度受容器、体温調節中枢、体温調節効果器の働きによってなされますが、特に熱産生や熱放散といった最終の反応は、末梢組織である体温調節効果器によってなされる負のフィードバック機構と呼ばれています。皮膚に分布する感覚神経の自由神経終末には、冷受容体や温受容体が存在し、これらが身体表面の温度受容器として機能しています。なお、冷受容器と温受容器の分布密度を比較すると、冷受容体が優位となります。

身体内部にも温度受容器は存在し、視床下部前部では、温度が上昇すると、活動する温ニューロンと、温度が下降すると活動する冷ニューロンがあります。また、脊髄、脳幹、内臓、骨格筋、関節などにも温度受容器は存在します。視床下部前部に存在する温ニューロンは、血管拡張や発汗などの熱放散反応を促進し、ふるえ、血管収縮などの熱産生反応を抑制します。逆に冷ニューロンは熱産生反応を促進し、熱放散反応を抑制します。体温調節中枢とは、身体各所より得られた温度情報を統合・処理し、体温調節効果器における自律性および行動性体温調節反応の指令を送る器官であり、間脳の視床下部が最高中枢となります。

温度情報の統合及び効果器への指令発生部位は視床下部ですが、視床下部による一点集中管理ではなく、延髄および脊髄にも体温調節中枢は存在します。

この記事へのコメントはありません。