脳を変えるトレーニング: 身体意識の再構築と運動機能回復

経験は脳の構造と機能に変化をもたらすことがあります。特に、身体を使った経験が脳の認知過程に与える影響は大きく、運動機能の回復に寄...

経験は脳の構造と機能に変化をもたらすことがあります。特に、身体を使った経験が脳の認知過程に与える影響は大きく、運動機能の回復に寄...

運動のコントロールに関する科学は、1980年代に神経科学、心理学、そしてリハビリテーション含む様々な異なった分野を巻き込みながら...

あらゆる生き物の中で、2本脚で立って生活するのは人間だけです。 ということは、その脚の使い方や立ち方によって体の歪みが生じてもお...

運動は個体・運動課題・環境の3つの因子の相互作用で発生しています。 運動は運動課題に特異的であると同時に環境によって制約されます...

野球やサッカーなどの球技全般には、必ず変化球が存在します。競技レベルが上がれば上がるほど、変化球はキレを増し、相手を翻弄する武器...

部活動などスポーツの場面では、練習や試合の前と後にストレッチをする光景がよく見られます。健康志向の強い人などは、運動前には必ず、...

私たちは、そこにあるモノが何かを知ろうとするときには、手や指を自由に動かし、それに触ることで判断しています。 アメリカの知覚心理...

深層外旋六筋は、その名の通り外旋に働く筋です。筋と骨の構造上の関係から、これらの筋は、股関節の垂直軸と交わっているため、外旋トル...

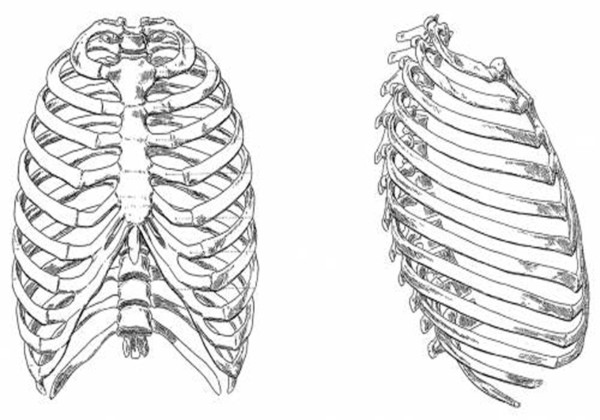

肋骨は12対の弓形を呈する平たい骨で構成され、後方は胸椎につながり、前方は浮遊肋を除き、胸骨に直接又は間接的に軟骨を介してつなが...

運動は、体幹や四肢の近位筋による歩行や姿勢制御と、手指の遠位筋を用いる精緻運動とに大別されます。この「姿勢」要素と「運動」要素に...